신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 감염됐지만 관련 증상이 나타나지 않는 '무증상자'가 발생하는 이유를 설명하는 주목할 만한 연구 결과가 나왔다.

싱가포르의 듀크-누스(Duke-NUS) 의대 과학자들은 1일(현지 시각) 미국 록펠러대 출판부가 발행하는 학술지 '실험의학저널'(Journal of Experimental Medicine)에 관련 논문을 제출했다.

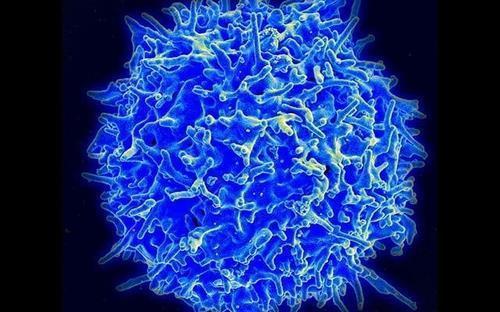

논문에 따르면 무증상자의 경우 T세포의 면역 반응이 효율적으로 이뤄져, 염증 촉진 분자와 억제 분자 사이의 미세한 균형이 잘 맞는 것으로 밝혀졌다.

그 동안 코로나19 감염자가 무증상에 그칠지, 아니면 감염 증상을 보일지는 면역 반응의 강도와 질에 따라 결정되는 것으로 여겨져 왔다.

무증상 감염자의 경우 식별 능력을 갖춘 항체와 T세포의 면역 반응에 의해 침입한 바이러스가 저절로 제거된다.

하지만 무증상이 아닌 감염자는 면역 반응으로 촉발된 과도한 염증이 조직 손상 등 여러 유형의 코로나19 증상으로 이어진다.

과학자들이 어떤 요인이 코로나19로의 진행을 결정하는지 알지 못했다.

예컨대 무증상 감염자가 항체를 적게 생성한다는 연구 보고가 나왔지만, 무증상 감염자의 T세포 반응까지 약해지는지는 확실치 않았다.

논문의 교신저자인 안토니오 베르톨레티 교수는 "전체 감염자 가운데 무증상 비중이 클 것으로 알려졌지만, 실제 점유율을 매우 가변적이다"라면서 "하나 감염증을 일으키지 않은 채 면역 반응을 통해 신종 코로나를 통제하는 열쇠는 무증상 감염자가 쥐고 있을 것"이라고 말했다.

연구팀은 기숙사에서 신종 코로나에 감염된 이주 노동자들을 대상으로 지난해 코호트 연구를 시작했다.

6주간 무증상 감염자 85명의 혈액 샘플에서 정기적으로 T세포를 분리해, 경증 또는 중등증치료를 받은 75명과 비교 분석했다.

놀랍게도 감염 직후엔 T세포의 바이러스 식별 빈도, 즉 서로 다른 바이러스 단백질에 대한 면역 반응 규모가 두 코호트에서 비슷했다.

나중엔 무증상자의 T세포가 인터페론-감마와 인터류킨-2를 훨씬 더 많이 생성했다.

이들 사이토카인(신호 전달 단백질)은 바이러스와 다른 병원체에 대한 면역계 반응을 조절하는 역할을 한다.

그 덕분에 무증상 감염자는 신종 코로나에 대해 상대적으로 더 조율된 면역 반응을 보였다.

신종 코로나의 단백질 조각으로 혈액 샘플에 시험한 결과, 무증상 감염자의 면역 세포는 전 염증성(pro-inflammatory)과 항염증성(anti-inflammatory)의 균형이 잘 맞는 배합 분자를 생성했다.

이와 대조적으로 코로나19로 진행된 감염자의 면역 세포는 전 염증성 분자를 더 많이 만들었다. 이는 과도한 염증 위험이 크다는 걸 시사한다.

연구팀은 논문에서 "전반적으로 볼 때 무증상 감염자도 항바이러스 면역이 약하지 않다는 게 드러났다"라면서 "그 반대로 무증상 감염자는 매우 효율적이고 균형 잡힌 항바이러스 세포 반응을 일으켜 병리학적 이상 없이 감염자를 방어했다"라고 지적했다.

연구팀은 이런 면역 반응에 관여하는 어떤 분자들이 신종 코로나 감염을 안전하게 통제하는지도 이제 연구할 토대를 갖췄다고 자신한다.

단, 인도와 방글라데시 출신의 남성 노동자들로만 코호트가 구성된 건 이번 연구의 한계로 지목된다.

여성과 다른 나라 주민들을 대상으로 연구 결과를 확대 검증할 필요가 있다는 뜻이다.